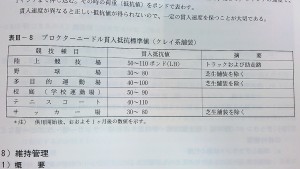

こんにちは!そして、こんばんはいきなりですが、クレイグラウンド、つまり土でできている運動場の硬さを意識したことはありますか?もちろん、野球部だったからボールの跳ねを予想するために触ったことがある、という方はいると思います。実は、この土の硬さというのは、文部科学省において標準値というものがあります。安全に運動ができる、ということを大前提として、このグラウンドの硬さの標準値にできるだけ近づける必要があります。

(上記画像の掲載誌は屋外体育施設の建設指針です。)でも土の硬さなんてどうやって測定をすれば良いのか…と思われるかもしれませんが、もちろん、土の硬さを測定する専用機材があります。それはプロクターニードルと呼ばれるものです。土の硬さがしっかりと標準値内に収まっているのかどうかを測定する機材です。

このプロクターニードルを使用して完成してから数年が経過したグラウンドの硬さを確認してみると、驚くほど硬くなっていることがあります。経年変化や、表面の土が風や雨水によって劣化してしまい、適度な硬さのバランスが悪くなっているからです。硬くなり過ぎた土というのは、転倒時などに衝撃を吸収しにくいため、怪我をしてしまう原因になります。また、固くなりすぎているということは、雨水が地中に浸透されずに水たまりができやすくなります。

また、砂ぼこりによって周辺住民に迷惑をかけてしまったり、水はけが悪く雨の後にはなかなか運動ができない、という状態になっているのであれば、地表から大体2センチ程度の土は乾燥時にはふわふわ・バサバサな状態で、降雨後はぬちゃぬちゃな泥濘状態になり、その下の土は(元々は同じ土)カチンコチンに硬くなり、雨水の透水・浸透性が悪く、水たまり発生の要因の一つになります。

完成時は上部の土も下部の土も一緒で、人が運動や遊ぶ硬さや環境に適していたはずのクレイグラウンド(園庭・公園・校庭)が、経年変化により管理・利用しづらい運動場が多くあります。

一番安価な改善方法は、元々一緒だった土同士をトラクター等で攪拌して、ブルドーザー等で均一に敷均し、ローラー転圧をすると、元の状態に近づきます。しかし、平均2年前後で経年変化によって表面の土はグチャグチャ・パサパサで、中の土はカッチカチに硬い土になりやすくなります。

そこで、普通の土を透水・浸透性を向上させて、水はけ(水たまりの発生を抑制)したり、人が利用する硬さを長期間維持して快適な環境を持続する施工方法があります。土壌改良施工の【ヘルシークレー®工法】 です。

ヘルシークレー工法の資料を無料ダウンロード可能です!

屋外運動施設(グラウンド・園庭・校庭・公園)の改修・整備計画(設計業務)や施工方法などに関する事など、お氣軽にご相談ください。各地域の提携企業と共に全国対応可能です。

水たまり・ぬかるみ、土埃・砂ぼこり対策のことなら

「土のスペシャリスト」にご相談ください!

元請・下請工事問わず、誠心誠意対応します

詳しい価格を知りたい方はこちら

図面や各工法資料をお求めの方はこちら

参考価格を知りたい方はこちら

土壌・工法についてのご相談はこちら